La gran operación de alineación y construcción de la Gran Vía granadina produjo una demolición cruel, ahora cualquiera puede entender que insensata, de elementos urbanos de la vieja medina musulmana. Una extensa bibliografía corrobora con lujo de detalles (Juan Manuel Barrios Rozúa, “La Granada desaparecida”) la fatalidad que supuso para la ciudad la cirujía estética -con amputación- que se le hizo, cayendo entre sus escombros, palacios, aljibes, acequias, baños y adarves… hasta arrancar casi de cuajo el corazón de la vieja ciudad crisol del urbanismo hispano musulmán y cristiano que mal que bien había sobrevivido varios siglos a desafueros importantes aunque nunca tan lesivos como los de los primeros años del siglo XX. Aún hoy podemos vislumbrar el inmenso tesoro patrimonial que se perdió entreviendo bajo los edificios ya decadentes un siglo después, lo que ahí hubo ahí donde ahora queda con gloria de meritorio, la Gran Vía. Y no es mucho, por desgracia, pero sí interesante, sugestivo, y con recorrido más que suficiente para aventar conjeturas y hallazgos de aquel proceso de desmantelamiento que abortó para siempre la visión panorámica de ciudad redonda, armónica, respetuosa con su pasado, como sí ha sucedido en otras ciudades míticas como Venecia, Samarcanda, Praga o Toledo.

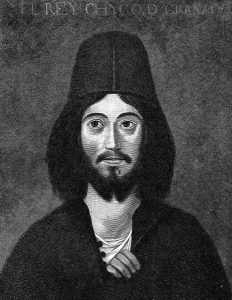

Para nuestro disgusto aquella obsesión de la “linea recta” como ya se lamentaba Angel Ganivet ha hecho un daño mortal a la ciudad que ahora se define por la amalgama y la mezcolanza desatinada de edificios de baratillo con ínfulas de grandeur a la francesa en un un poco digerido modernismo y algunas inhóspitas rarezas más. Lo que ya es imposible ver son las casas moriscas, las residencias de rango, algunos palacios cristianos o las callejuelas laberínticas que parece eran el santo y seña de esta parte de la ciudad que asombró a Navaggiero, al Emperador Carlos o a cuanto viajero se dejó contagiar de su embeleso o el tan traído y llevado embrujo granatensis, primo hermano de las meigas galaicas o de otros parecidos vaivenes emocionales que parecen preexistir en la ciudad a poco que los fatales modernizadores no saquen el hacha destructor o las excavadoras sus muelas de acero.

Pero dejemos de llorar por lo perdido. Aún hoy podemos permitirnos el pequeño lujo de pasear y encontrar registros arqueológicos en los cimientos escondidos de aquello que fué y que aún hoy nos hace un guiño de complicidad cuando miramos con intención de atrapar esa pequeña luciérnaga del pasado. Así -sin ánimo exhaustivo- ni mucho menos, vamos a rebuscar algunos testigos mudos de la hecatombe en un paseo tranquilo, no muy largo, por los mismos espacios ya desaparecidos de lo que antaño fué Granada, capital de un Reino acosado y frágil, que contra viento y marea sobrevivió dos siglos y medio a una sentencia que se aventuró siempre agridulce y fatal. Incluso para los conquistadores.

Por ejemplo, si entramos en el Hotel Fontecruz, en Gran Vía 22, encontraremos, protegidos por un grueso cristal los cimientos de una casa almohade donde también se mantiene destechado un hermoso y delicado nevero en forma de iglú, que es una delicia sencilla y sugerente. El oculto aljibe del patio de abluciones de la Mezquita Aljama de la ciudad, en la calle Oficios, disimulado bajo la cimbra de un brocal de pozo, ha dejado de ser un secreto hace tiempo y podemos documentarlo al detalle por los trabajos recientes de limpieza y rehabilitación. No parece imposible imaginar sus tres juegos de naves abovedadas que aún hoy almacenan las aguas de una importante acequia que acarreaba su líquido desde Jesús del Valle, una de las cuales penetra en el edificio de la inmediata Lonja. Otra tanto podemos añadir del hermoso oratorio de la Madraza o la alberca central y su canalización, recuperadas no hace tanto y que nos retrotrae a Yusuf 1 y al periodo de esplendor nazarí.

La acequia desconocida descubierta en el Bar Siloé, frente a la cabecera de la catedral, no deja lugar a dudas sobre su importancia y valor patrimonial. Es un documento físico de singular interés: más de dos metros por debajo del nivel de la calle muestra su fondo con sobreestructura abovedada, arcos de ladrillo y enlosado de pizarra. Una muestra magnífica del ingenio hidráulico de la época que ha soportado demoliciones y penas y sobrevivido, al menos en parte, milagrosamente.

Y es que a poco de hurguemos en el subsuelo nos toparemos de inmediato con los cimientos y las raíces de ese pasado oculto que ha sido meticulosamente enterrado hasta casi ignorar su existencia: tinajas de agua, atanores, piedras bolonas, un sinfín de elementos reaprovechados en las cimentaciones de las casas actuales. En la tienda Xana, un poco más alla, en la Plaza de la Trinidad, se descubrió el estribo de una puerta de la muralla Zirí cercana a Bibrrambla, el otro estribo se aloja en un Banco comercial en la acera de enfrente.

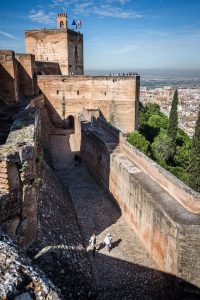

Avanzando unos metros hacia la plaza de la Universidad, frente al Jardín Botánico. podemos encontrar la mayor excavación de la zona al aire libre detrás de una horrenda valla metálica: por el ojo de una aguja podemos ver la doble muralla de esta parte de la ciudad, llana, de plana topografía que recomendaba la construcción de muralla y antemuralla como parapeto defensivo, según explica Antonio Orihuela, arqueólogo que trabajó en su estudio y excavación; restos de viviendas apoyadas en la muralla y una inefable tinaja duermen aquí el sueño de la desolación y el desamparo sin que se sepa qué va a ser de ellas. De este mismo lienzo de muralla medieval también encontraríamos un paño en el convento de la Encarnación, si la visita fuera viable en cenobio de clausura, escondida en el interior del convento; hemos visto fotos del tramo que se engarzaba a otra puerta monumental en la actual cabecera de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, donde el plano de Seco de Lucena apunta otra puerta de la muralla zirí.

No costaría la millonada del Centro Lorca poner en valor estos yacimientos, nos conformaríamos con una modesta protección dotada de cristal transparente que nos permitiera explicar qué y cómo fué la ciudad de antes, la de los sederos y labradores de la vega. La de los tintes y las cerámicas preciosas objeto de uso y culto, y evitar a toda costa que terminaran en escombreras en busca de un destino inútil y degradante para los propios registros arqueológicos.

Por suerte quedan más y aún más escondidos elementos como el aljibe de la Perra Gorda en los sótanos de los sótanos del vestíbulo, las tinajas de la calle Almireceros, en el bar La Vinoteca que se han cuidado y conservado como elementos (más que nada decorativos), pero bien tratados. Recorrer la plebeya calle Elvira de punta a cabo regalaría para nuestra contemplación los Baños de las Tumbas, los restos de la cimentación de varias casas en los sótanos de la Casa Cuna, probablemente de época zirí, la huella del Pozo Airón, el aljibe del antiguo pub Exavira… Y en la misma Puerta, -o lo que queda-, un recital completo de huellas y testigos materiales, con corrales, asientos de la guardia de la puerta, muralla pura y dura en los cimientos de las casas de Cuesta de Abarqueros.

Y ya para completar este paseo informal no cabe sino llegar al Hotel Santa Paula. Aquí encontraremos una hermosa casa morisca en muy buenas condiciones de conservación, en el interior del Hotel Santa Paula, de visita obligada y grata, pues queda como documento vivo y casi completo de lo que eran aquellas viviendas nazaríes de última hora. El patio centrado por una fuente baja, los dos pórticos con corredores de madera y zapatas mixtas zoomorfas o de lóbulos nos hablan de una residencia urbana de cierto porte. Los restos de un arco angrelado y las gorroneras de las puertas insinúan una sala con alcobas que ya no existe. Todo ello constituye un ejemplo valioso, reducido de tamaño pero sumamente ilustrador del urbanismo doméstico del postmudejarismo.

Si a ello añadimos lo documentado y escrito, lo no visible hoy por problemas con la propiedad, aún podríamos pasear por sobre el suelo de aquella larga y evanescente saga del pasado hispanomusulmán de la ciudad como quien lee en los mapas. Un gozo ahora disminuído, pero no imposible, pues a buen buscador de historia toda dificultad añadida se convierte en un placer casi obligatorio.